赤ちゃんがなかなか泣き止まないとなにを求めているのか分からず悩んだり、自分のやり方が悪いのではないかとつらくなったりしませんか?

すごくわかります。現在、私も4人も子どもを育てていますが何度も悩み、つらいと感じることもありながら赤ちゃん期を乗り越えました。

本記事では、楽しく子育てして行くために赤ちゃんが泣き止まない理由を解説します。なお、厚生労働省が発信している赤ちゃんのことや助産師さんの話、私自身の経験をもとにあやし方などもまとめています。

赤ちゃんはなにをやっても泣き止まないこともありますが、それも成長の証です。最後までご覧いただき、一緒に子育てを楽しみましょう。

赤ちゃんの泣きの特徴

赤ちゃんはなにをやっても泣き止まないこともあります。赤ちゃんは不快や不安に感じた時のSOSを「泣く」という行動でしか示すことができないからです。

また、泣くという行動自体が運動やストレス解消になっているケースもあります。

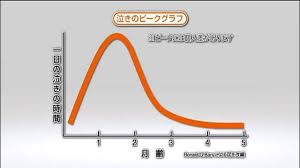

厚生労働省の研究によると、個人差はありますが生後1〜2ヶ月ごろに泣きのピークになることが多いようです。ピークを過ぎれば泣きはだんだん収まってくるので安心してください。

赤ちゃんはSOSを「泣く」という行動でしか示せないため、なにをやっても泣き止まないことがあります。泣き止まないことに焦らず、対応しましょう。

赤ちゃんが泣く主な7つの理由

赤ちゃんが泣く理由はたくさんあります。なかでも以下の7つの理由で泣いていることが多いです。

- お腹がすいている、または吸っていたい

- 眠い

- オムツなどの不快感やさみしさなどの不安

- 急成長の時期

- ママ・パパの焦りが伝わっている

- たそがれ泣きや暇つぶし泣き

- 病気の可能性

赤ちゃんが泣く理由を知り、優しく対応してあげましょう。

1.お腹がすいている、または吸っていたい

赤ちゃんはお腹がすいていると泣きます。母乳、またはミルクをあげてお腹を満たしてあげましょう。

また、満腹のはずなのにお口を開けて乳首を探すこともあります。そういった場合はただだ吸っていたいだけの可能性があります。

完全母乳育の場合は、制限なしに吸わせてあげましょう。

母乳ミルク混合、完全ミルク育児の場合は、おしゃぶりで落ち着かせてあげます。赤ちゃんがおしゃぶりを受け付けないときは、母乳が出なくてもおっぱいを吸わせてみてください。

赤ちゃんはママをくっついていることで安心して落ち着きます。

眠い

赤ちゃんは泣くことで眠いのに眠れないことをママやパパに伝えようとします。

新生児の場合、一日のほとんどを寝て過ごします。授乳、オムツ、厚着・薄着、体温になにも問題なければ眠いのかもしれません。

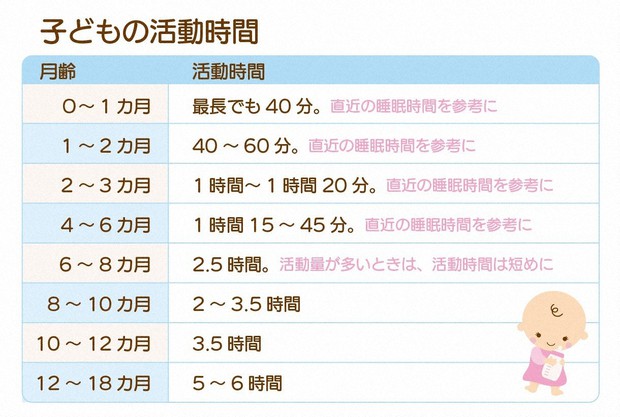

また、赤ちゃんの月齢によって一日の活動時間が変わってきます。以下の表を参考に活動時間を調整してあげるのも効果的です。

3.オムツなどの不快感やさみしさなどの不安

赤ちゃんは不快感があり、泣くことがよくあります。特にオムツは汚れる頻度が高いため、こまめにオムツ交換をしてあげましょう。

また、授乳のあとにゲップが出ていない、体温調整が未熟なため暑かったり寒かったりなどの不快感があります。赤ちゃんが泣いていたら不快感は取り除いてあげましょう。

なお、生後3ヶ月を過ぎたころの赤ちゃんはさみしさを感じて泣くことがあります。家族の顔が認識できるようになるころです。そのため、家族の顔が見えないと「さみしい、不安」と感じます。離れた場所で泣き始めた際にはそばに行って安心させてあげてください。

4.急成長の時期

赤ちゃんが泣くのは成長している証拠です。ママやパパは赤ちゃんが泣き止まなくても自分を責めないでください。生後1ヶ月ころから外出が増えることで五感が発達し、家では感じられない匂いや音など無数の刺激を感じるようになります。

五感の発達により、今まで経験した印象・刺激・感覚を理解できるようになって警戒心が高くなる時期です。赤ちゃんは急激な五感の発達から大きな戸惑いを抱き、泣きぐずります。

ママやパパが赤ちゃんを外に連れて行くなど、育児を頑張っているから泣くんですね。

5.ママ・パパの焦りが伝わっている

赤ちゃんはママやパパの焦りを察知します。いつも自分を守ってくれる人がオロオロと焦っていると不安になり、泣いてしまうことがあります。

実は、大人も同じです。例えば、知らない土地で誰かに道を案内してもらうとき、案内してくれるはずの人がオロオロとしていたら不安になるはずです。

赤ちゃんが泣き止まないときは、焦らずに「泣きたい時間なんだね、泣きたいだけ泣いていいよ」とドンと構えて抱っこしてあげると、焦りながら抱っこするよりも早く泣き止んでお休みしてくれます。

赤ちゃんが泣きすぎて病気になることはありません。苦にならないように育児しましょう。

6.たそがれ泣きや暇つぶし泣き

たそがれ泣きは夕暮れ泣きともいいますが、だいたい生後3ヶ月ごろから始まります。名のとおり、夕方の薄暗さや昼間とは違う雰囲気の不安から人恋しくなり、甘えて泣き叫びすぎた疲れからの寝ぐずりです。

抱っこやおんぶ、声をかけてあげて歌ったり、お気に入りの音楽を聴かせたりして落ち着かせてあげましょう。

暇つぶし泣きも名のとおり、暇つぶしです。思うように体が動かない時期は寝ていることに飽きてしまい、刺激を求めて泣くことがあります。

運動やストレス発散、自分なりに泣き止むポイントを探っている泣きもあり、泣かせてあげると落ち着く場合もあります。

7.病気の可能性

泣くことが仕事の赤ちゃんですが、いつもと泣き方が違うときや泣くだけではなく何らかの症状がある場合は注意が必要です。以下の3つの症状がある場合は病気を訴えている可能性があります。

- ぐったりしている

- 熱っぽい

- おしっこやうんちがいつもと違う

普段と様子が違うと感じたときは、早めにかかりつけの病院を受診しましょう。

赤ちゃんが泣いたときにできること4つ

赤ちゃんにとって泣く行為は、欲求や不安を伝える手段の1つです。泣いたときには以下の4つのことを試してみてください。

- 生理的原因を取り除いて欲求を満たす

- 気持ちの切り替えができるか確認する

- 落ち着くアイテムを活用する

- 落ち着く抱っこのポーズをしてみる

泣いている赤ちゃんのためにできることをしてあげましょう。

1.生理的原因を取り除いて欲求を満たす

赤ちゃんは生理的原因や欲求を伝えたくて泣いているのかもしれません。生理的原因や欲求は以下の通りです。

- お腹がすいている

- オムツが汚れている

- 暑い、寒い

- オムツや肌着が苦しい

- ゲップが出ていない

- 姿勢に飽きた

ひとつずつ解消してあげて赤ちゃんが快適に過ごせるようにしましょう。

2.気持ちの切り替えができるか確認する

生理的原因を取り除き、欲求を満たしてあげても泣き止まない場合は状況を変えて気持ちの切り替えができるか確認しましょう。

おくるみで包んであげたり、ビニール袋などでシャカシャカする音を聴かせたりして気持ちを切り替えてあげます。

3.落ち着くアイテムを活用する

赤ちゃんが泣いていても忙しくてずっとは対応していられないときは、落ち着くアイテムを活用しましょう。

落ち着きやすいアイテムはおしゃぶりです。おしゃぶりを受け付けない赤ちゃんには自分の指をくわえられる位置においてあげたり、ご両親の手をおしゃぶりの代わりにするのも効果的です。手をおしゃぶり代わりにする際は、清潔にしてからにしましょう。

また、ホワイトノイズも赤ちゃんを落ち着かせることができるアイテムです。胎内の音に近いと言われています。赤ちゃんにホワイトノイズを聴かせながら抱っこして歩き回ると落ち着いてくれます。

赤ちゃんが泣いたときはアイテムを活用してみましょう。

4.落ち着く抱っこのポーズをしてみる

赤ちゃんが落ち着く抱っこというのは、胎内にいるときと近いポーズになる抱っこです。胎内で赤ちゃんはまるく小さくなっています。同じようにまんまる抱っこをしてあげましょう。

まんまる抱っこのポイントは以下の2つです。

- 背中がU字になるようにする

腕を背中に置くと反り返ってしまうことがあるため、首を支えながら膝裏に置くとGood - 指しゃぶりができるくらいに両手を顔の近くに持ってきてあげる

赤ちゃんは胎内でよく指をしゃぶっているため、落ち着く

どうしても手が離せない場合はおくるみで包んであげたり、抱っこ紐で体を密着させてあげたりすると赤ちゃんは落ち着くます。

赤ちゃんは泣き止まないこともあると理解しよう

赤ちゃんは泣き止まないときもあります。しかし、それは成長している証拠です。泣かせてあげる時間があっても問題ありません。

泣き止まず、ママやパパが自分を責めてしまうと赤ちゃんも悲しくなります。「赤ちゃんは泣くことが仕事」と改めて、理解してあげましょう。

今後も昼間の泣きや夜泣きが続くかもしれませんが、ママやパパは間違った育児はしていなく、赤ちゃんも病気ではないです。心配せず、赤ちゃんの成長を楽しみましょう。

泣くことが仕事である赤ちゃんの泣き声は全くないことの方が心配です。赤ちゃんが泣いている間は、元気に生きているため安心してください。

赤ちゃんは泣き止まなくてつらいときの対応法

ママやパパは赤ちゃんのことで一日中、気を張りっぱなしの状態で休めず、心身ともに限界になることがあります。つらくなった際は、以下の3つの対応法を試してみましょう。

- 赤ちゃんから少し離れてみる

- 外に出て気分転換してみる

- 赤ちゃんが落ち着く音を聴かせてあげる

赤ちゃんが泣き止まなくてつらくなったときのためにルールを決めておくと少しは気が楽になるかもしれません。

1.赤ちゃんから少し離れてみる

赤ちゃんを安全な場所に寝かせて、5〜10分ほど離れてみましょう。しっかり安全な場所であれば、少しの間なら赤ちゃんひとりでも大丈夫です。

落ち着いてあたたかい飲み物でも口にしましょう。

2.外に出て気分転換してみる

赤ちゃんもママ・パパも気分転換をすることは大事です。外の空気を吸いましょう。

赤ちゃんはベビーカーでも抱っこ紐でも大丈夫です。車でドライブなども落ち着きます。

私もしんどくなったときはよくドライブをしていました。赤ちゃんも揺られて落ち着くのか寝てくれることが多かったです。

「泣いていたら外に出てはいけない」ということはないので気分転換に外に出ましょう。

3.赤ちゃんが落ち着く音を聴かせてあげる

赤ちゃんが落ち着く音はさまざまあります。ホワイトノイズやビニール袋のシャカシャカ音などが効果的です。

他には、反町隆史さんの「ポイズン」、ダウンタウン浜田さんの「出前館」もあります。この2つは我が家でも永遠に再生されていました。

赤ちゃんが落ち着く音を試してみましょう。

赤ちゃんが泣いてもやってはいけない3つの行動

赤ちゃんが泣いたときにやってはいけない行動は以下の3つです。

- 激しく揺さぶる

- 口をふさぐ

- ママひとりで抱え込む

いずれも絶対NGです。しっかり確認しましょう。

1.激しく揺さぶる

赤ちゃんが泣き止まなくても激しく揺さぶることは絶対にやめてください。特に首すわり前の赤ちゃんには注意しましょう。

赤ちゃんの脳はとても柔らかく、ダメージを受けやすい状態です。体に比べて頭がとても大きい赤ちゃんは激しく揺さぶられると首がムチのようにしなり、頭の中に大きな回転力が加わります。脳のまわりの血管や神経が引きちぎられてしまい、「乳幼児揺さぶられ症候群」を引き起こす可能性が非常に高いです。

激しく揺さぶることで以下のような重大な後遺症が残る恐れもあります。

- 言語障害

- 学習障害

- 歩行困難

- 失明

最悪の場合、死にいたる危険性もある行動です。

泣き止む効果があるのはやさしい揺れです。激しく揺さぶることはしないでください。

2.口をふさぐ

外出先などで赤ちゃんが大きな声で泣くと人目を気にしてしまいますが、口をふさぐことはしないでください。口をふさいでも泣き止みません。息苦しく、怖いと感じるだけです。

赤ちゃんは怖いと感じると、落ち着くまで何をしても泣き止むことはありません。また、口をふさぐ行為は幼児虐待とみなされます。

泣き止ませることもできず、幼児虐待になってしまうので絶対にしないようにしましょう。外出先で泣き止まない場合は、抱っこして揺れてみたり、赤ちゃんから見える景色を変えてあげると気持ちの切り替えをできることがあります。試してみてください。

3.ママひとりで抱え込む

ママひとりで抱え込まないでください。ママのためでもあり、赤ちゃんのためでもあります。

ママが心身ともにボロボロになってしまったら、赤ちゃんは生きていけません。パパやおばあちゃん、おじいちゃんなどに頼ることも大切です。

頼れる人が近くにいない場合は、地域の保健師さんに相談しましょう。相談することは悪いことではありません。育児はママひとりではやりきれないことがたくさんあります。頼れる人には頼りましょう。

ママが元気で笑顔であることが赤ちゃんの元気な成長に繋がります。